Die Evangelische Kirche Beyenburg

Abb. 1: Evangelische Kirche Beyenburg

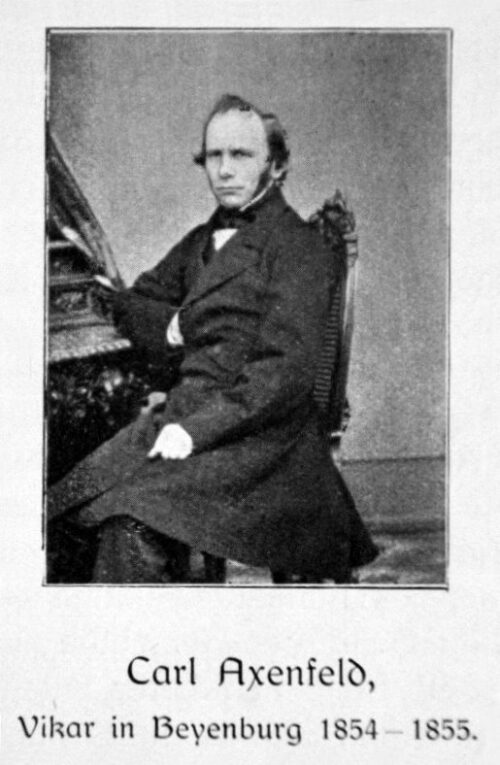

Abb. 2: Evangelische Kirche 2025

Für Beyenburg als Teil der lutherischen Gemeinde Remlingrade hielt Pfarrer Wilhelm Spiritus ab 1845 in dem seit 1829 als evangelische Schule genutzten ehemaligen Amtshaus alle 14 Tage sonntagsnachmittags die ersten evangelischen Gottesdienste in Beyenburg ab.

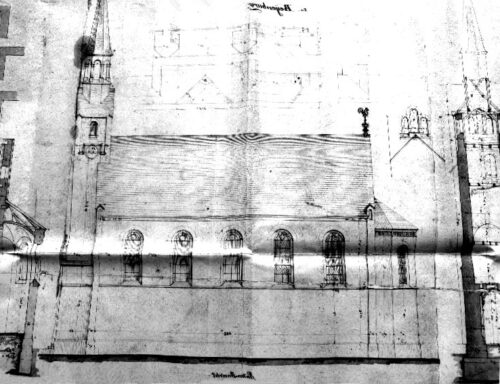

Abb.3: Carl Axenfeld, 1. Vikar in Beyenburg

Das bestärkte den Wunsch nach einem eigenen Geistlichen vor Ort und auch einer selbständigen Kirchengemeinde. Mit Carl Axenfeld als Vikar von Remlingrade in Beyenburg ging der erste Wunsch am 2. Advent 1854 in Erfüllung.

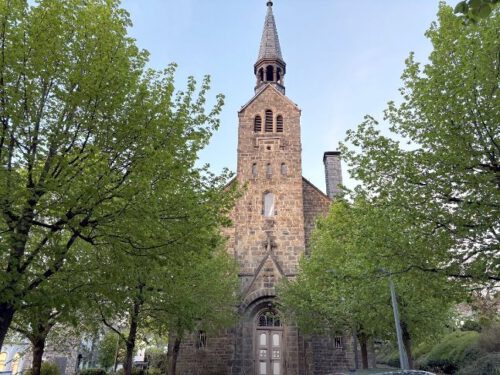

Als die Baptisten-Gemeinde in Unterbarmen eine neue Kirche baute, kauften die Beyenburger die dort abgerissene Bretterkirche und stellten sie im Spätherbst 1856 auf einem Grundstück des Lohgerbers Hülsenbeck auf. Im gleichen Jahr hatte aber bereits der Königliche Bau-Inspektor Wilhelm Laur in Lennep einen Bauplan für Kirche und Pastorat aufgestellt, der 1857 dem Königlichen Mínisterium in Berlin vorgelegt wurde. Mit einigen Änderungen wurde dieser Plan 1862 genehmigt. Es dauerte aber noch bis zum Oktober 1863, bis die Gemeinde selbständig wurde. Gelder für den Bau wurden aber schon in den Jahren davor gesammelt.

Abb. 4: Bauplan der Kirche

Als Bauplatz wurde unter großen Schwierigkeiten die Lehmkuhle erworben, wo angrenzend schon 1836 der Friedhof eingeweiht und 1861/62 von der Lüttringhauser Stadtgemeinde ein neues Schulgebäude für die evangelischen Schüler erbaut worden war.

Abb. 5: Grundstein der Kirche

Am 5.5.1865 wurde schließlich der Grundstein für die Kirche feierlich gelegt. Auf ihm wird das Christusmonogramm aus den verbundenen griechischen Buchstaben Chi und Rho von Alpha und Omega eingerahmt, die für Anfang und Ende stehen. Darunter steht das Datum der Grundsteinlegung. Die Bruchsteine für den Bau wurden zum großen Teil von August Napoleon Braselmann aus seinem Steinbruch an der Kemna gespendet. Gebaut wurde die Kirche vom Barmer Bauunternehmen Bauer & Frink.

Abb. 6: Innenraum ev. Kirche 1905

Es handelt sich um eine neoromanische, einschiffige und fünfjochige, nach Osten ausgerichtete Kirche mit im Westen vorgebautem Turm und im Osten einem dreiteiligen, ein Halbrund bildenden, erhöhten Altarraum. Vom Eingang durch den Turm führt über einen Vorraum unter der Orgelempore ein Mittelgang direkt auf den Altar zu.

Abb. 7: Altar und Kreuz

Im erhöhten Altarraum steht hinter dem Altar ein hölzernes Knospenkreuz ohne Corpus. Die stilisierten Knospen an den Balkenenden des Kreuzes stehen für das Leben.

Abb. 8: Innenraum 2025

Der Kanzelaufbau auf der linken und eine Brüstung auf der rechten Seite, hinter der ursprünglich die Presbyter saßen, sind an den Stufen zum Altarraum jeweils von einem hohen Kerzenständer begrenzt. Diese Einrichtung wurde zusammen in Holz ausgeführt.

Abb. 9: Einweihung der Gefallenentafel des 1. Weltkriegs ca. 1920

Abb.10 und 11: Holzbrüstung mit sechszackigen Sternen, dem Zunftzeichen der Brauer

Auffallend sind an den beidseitigen Brüstungen 13 „Judensterne“, die sich aber als Zunftzeichen der Brauer herausstellten, was auf den Brauunternehmer Hermann Braselmann hindeutet, der die treibende Kraft bei der Verselbständigung der Gemeinde und neben August Napoleon Braselmann wichtigster Förderer des Kirchenbaus war. Eingeweiht wurde die Kirche am 20.11.1866 mit einem Festgottesdienst.

Abb. 12: Bauplan des Kirchturms

Abb. 13: Kirchturm 2000

Der rechteckige Kirchturm ist 20,7 m hoch und wird von einem Hahn über einem Kreuz auf einer Kugel bekrönt.

Abb. 14: Kirchenchor unter Leitung von HauptlehrerWilhelm Malthan (Mitte 2. Reihe) um 1930

Abb. 15: Konfirmationsgruppe 1955 mit Pfarrer Heinz-Leo Frisch (hinten Mitte)

Abb. 16: Abgabe Glocken 1917

Der Glockenstuhl im Turm trägt seit 1963 vier Stahlglocken mit den Tönen a‘, c‘‘, d‘‘ und e‘‘. Zwei der ursprünglichen Bronzeglocken mussten 1917 zu Heereszwecken abgeliefert werden, die 1919 durch Stahlglocken ersetzt wurden. Am 22.3.1963 wurden vier neue Glocken festlich abgeholt.

Abb. 17: Abholung der Glocken 1963

Abb. 18: Empore mit Orgel

Vom Eingang durch den Turm führt über einen Vorraum unter der Orgelempore ein Mittelgang direkt auf den Altar zu. Die jetzige Orgel aus dem Jahr 1972 ist die dritte Orgel und wurde von Orgelbauer Harald Strutz aus Wuppertal erbaut.

Abb. 19: Orgel auf der Empore

Abb. 20: Die Linden an der Kirche 1905

Die ersten Linden für die kleine Allee auf dem Kirchplatz stiftete der ehemalige Vikar Emil Hartog (1855 – 1857) aus seinem Garten als Pfarrer in Moers.

Abb. 21: Die Linden an der Kirche 2025

Die Kirche wurde am 27.08.1984 als Nr. 121 in die Denkmalliste der Stadt Wuppertal aufgenommen.

Literatur:

Wolfgang Knaths: Geschichte der evangelischen Gemeinde Beyenburg; handschriftliches Manuskript, 1879; im Archiv der evangelischen Gemeinde Beyenburg-Laaken

Carl Kämper: Geschichte der evangel. Gemeinde Beyenburg, Beyenburg 1905; fortgeschriebene Gemeindegeschichte der veröffentlichten Version von Knaths 1879

Sigrid Lekebusch (Hrsg.): Kirchen und Gottesdienststätten von Beyenburg bis Vohwinkel, BGV Wuppertal, 2020

Abbildungsnachweis:

Sammlung Jürgen Rottmann: Abb. 1, 2, 5, 7 – 11, 13 – 19, 21

Carl Kämper 1905: Abb. 3, 6, 20

Archiv der Evangelischen Gemeinde Beyenburg-Laaken: Abb. 4, 12