Evangelischer Friedhof Beyenburg und Braselmann Gräber

Abb. 1: Evangelischer Friedhof Beyenburg

Die wenigen evangelischen Beyenburger waren seit 1679 in die lutherische Gemeinde Remlingrade eingepfarrt. Der Weg dorthin war sehr beschwerlich und im Winter oft kaum zu bewältigen. Als im 19. Jahrhundert die Zahl der Evangelischen im Ort zunahm, kam der Wunsch nach einer eigenen Gemeinde auf. Das erste, was erreicht wurde, war ein eigener Friedhof außerhalb des eigentlichen Ortskerns, dessen Gelände von 3 Sechzig (etwa 900 m²) der Fabrikant Richard Moll stiftete. Dieser Privatfriedhof am Abhang der Lehmkuhle wurde am 08.01.1836 feierlich eingesegnet und der Knecht an der Beyenburger Brücke Wilhelm Engelhardt als erster darauf beerdigt.

Abb. 2 : Eingangstor zum Friedhof vom Kirchplatz aus

Der erste Friedhofsverwalter war August Napoleon Braselmann. Er und sein entfernter Verwandter Hermann Braselmann sorgten auch für die Errichtung der Mauer mit Eisentor am unteren Ende und Heckenbepflanzung an den drei anderen Seiten des Friedhofs. Im oberen Bogen trägt das Eisentor unter einem Kreuz die Inschrift „Friede sei mit euch!“

Abb. 3: Eingangstor zum Friedhof vom Kirchplatz aus

Abb. 4: Ältester Grabstein auf dem Friedhof

Die ältesten erhaltenen Grabsteine auf dem Friedhof sind neben dem Durchgang zum ehemaligen Schulhof der evangelischen Volks- bzw. Grundschule die der Familien Braselmann von der Beyenburger Brücke. Peter David Braselmann (1771 – 1841) und Peter Caspar Arnold Braselmann (1772 – 1837), der Sohn seines Vetters, kamen Ende des 18. Jahrhunderts aus Schwelm an die Wupperbrücke und gründeten dort florierende Brennereien, die später durch Brauereien und andere Unternehmen erweitert wurden. David Braselmann erwarb nach der Säkularisierung des Klosters das alte Amtshaus, in dem ab 1829 die evangelische Schule eingerichtet wurde. Außerdem kaufte er große Teile des staatlichen Sonderbuschs an der Kemna, wo ein Steinbruch eingerichtet wurde. Für eine Erweiterung seiner Gebäude verwendete er Steine der 1811 abgebrochenen Kirche am Steinhaus, nachdem die Klosterkirche zur Gemeindekirche der Katholiken geworden war. Mehrere Mitglieder der Braselmann-Familien waren Gemeinderäte und nach Erwerb der Stadtrechte Stadtverordnete in Lüttringhausen. Für die Bildung der selbständigen Kirchengemeinde Beyenburg waren besonders Arnolds Sohn Hermann (1807 – 1879) und Davids Sohn August Napoleon (1809 – 1877) von Bedeutung.

Abb. 5: Auguste Erfurt geb. Braselmann

Davids Tochter Augusta Clementina (1801 – 1871) heiratete Gottfried Heinrich Erfurt (1802 – 1857), einen Sohn des Gründers der Papierfabrik in Dahlhausen und führte die Fabrik nach dessen Tod 13 Jahre lang, bevor sie sie 1869 an ihre Söhne Heinrich und Hugo übergab. Sie förderte den Bau der Straße von Beyenburg nach Rittershausen (Oberbarmen). Ihr Bruder Heinrich (1804 – 1852) war Kaufmann und Gastwirt an der Beyenburger Brücke und führte dort die Poststelle. 1845 fand in seiner Gastwirtschaft eine erste Gemeindeversammlung statt, und er war ab 1851 Mitglied des ersten provisorischen Gemeindevorstandes, der aus drei Mitgliedern bestand. Leider verstarb er unverheiratet schon im nächsten Jahr.

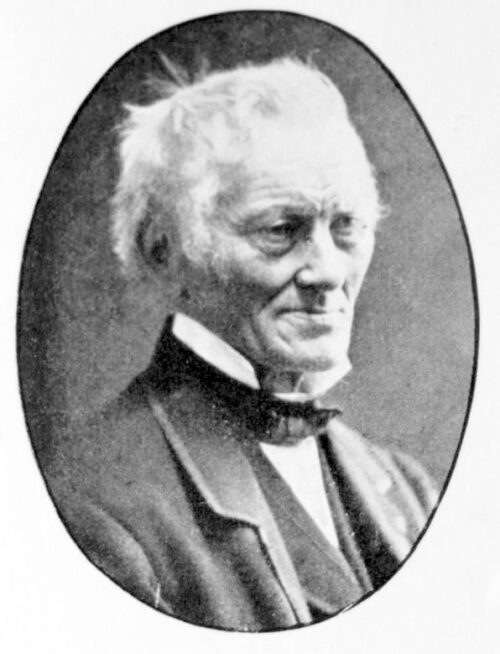

Abb. 6: Hermann Braselmann

Seine Aufgabe im Vorstand übernahm Hermann Braselmann, der zur treibenden Kraft bei der Verselbständigung der evangelischen Gemeinde wurde. Zunächst gelang es Ende 1854, in Beyenburg einen eigenen Vikar der Remlingrader Gemeinde zu bekommen. 1863 konnte Hermann die Loslösung von Remlingrade erreichen, wozu er die Ablösesumme von 300 Talern spendete, so dass Beyenburg eine selbständige Gemeinde und er Mitglied des Presbyteriums wurde. Gegen Widerstände der katholischen Gemeinde mit zwei Gerichtsprozessen konnte mit Hilfe der Stadt Lüttringhausen das Gelände für den Bau einer Kirche erworben werden, die dann 1865/66 unter seiner Leitung errichtet wurde. Er spendete für die Einrichtung der Kirche und eine Glocke. 1875 konnte er noch die Erweiterung der Gemeinde durch einen Teil der Beyenburger Südhöhen durch Abtrennung von der Gemeinde Lüttringhausen erreichen. 1879 starb er ebenfalls unverheiratet.

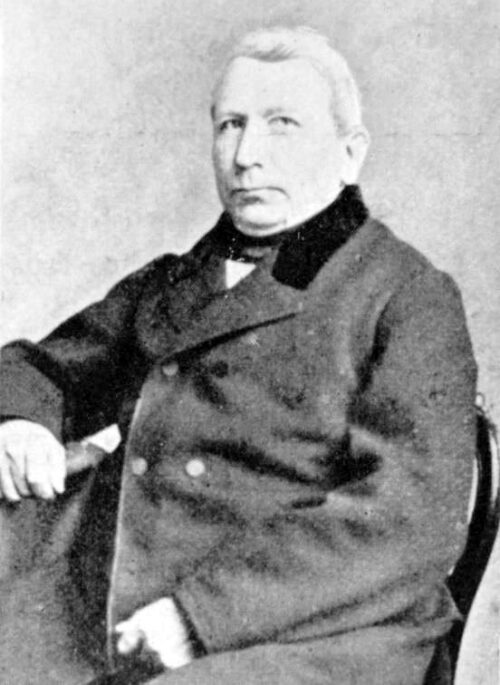

Abb. 7: August Napoleon Braselmann

August Napoleon Braselmann verwaltete den Friedhof bis 1866 und hielt ihn instand. Er übergab ihn dann in das Eigentum der evangelischen Gemeinde. 1874 schenkte er noch ein angrenzendes Grundstück von 9 Ar zu dessen Erweiterung. Dafür wurden ihm die schon zum Teil von seiner Familie genutzten 5 Reihen Gräber als Erbgräber für seine Familie überlassen. Ein großer Grabstein erinnert an die Familie seines ältesten Sohnes August (1836 – 1913), der ab 1867 Mitglied der Baukommission der Gemeinde war. Die meisten Bruchsteine für den Kirchbau stiftete August Napoleon aus seinem Steinbruch an der Kemna. Er starb 1877. Von den fünf Kindern lebten noch drei Söhne und eine Tochter.

Abb. 8: „Ruhe-Stätte der Familie August Braselmann

Abb. 9: Johanna Braselmann

Hermanns Neffe Albert Hermann Braselmann (1844 -1922) wuchs nach dem frühen Tod seiner Mutter bei Hermann und dessen ebenfalls unverheirateten Schwester Johanna Braselmann (1804 – 1893) an der Beyenburger Brücke auf.

Abb. 10: Albert Braselmann

Albert erbte das Anwesen und war der letzte bedeutende Braselmann dort. Er war weniger Kaufmann und Industrieller als Kunstliebhaber, Dichter und Philanthrop. So hat er als Stadtverordneter das Lüttringhauser Stadtwappen entworfen, das damit auch zum Beyenburger Wappen wurde. Er hat als Rentner noch studiert und eine Doktorarbeit geschrieben, die 1912 unter dem Titel „Der Kirchenbau des Protestantismus im 17. und 18. Jahrhundert im Bergischen“ veröffentlicht wurde. Er hat die Albertshöhe für den Bau eines Sportplatzes zur Verfügung gestellt und der evangelischen Gemeinde 5.000 Mark für eine Diakoniestiftung vermacht, über die leider keine Unterlagen vorliegen. Ob dieses Geld der kurz nach seinem Tod einsetzenden Inflation zum Opfer fiel, ist nicht bekannt.

Abb. 11: Ältestes bekanntes Foto des Friedhofs

Abb. 12: ein neueres Bild des Friedhofs aus gleicher Perspektive

Frauen der Braselmann-Familien wie Alberts Cousine Auguste Hager (1837 – 1916) heirateten in die Familien Erfurt, Scherz, Helmbrecht und Schneppendahl ein, die zum Teil auch auf dem Beyenburger Friedhof beerdigt sind. Die älteste Aufnahme des Friedhofs zeigt frühere Grabsteine. In den letzten Jahrzehnten werden immer mehr verstorbene Gemeindeglieder verbrannt, so dass extra Areale für Urnenbestattungen errichtet wurden.

Quellen der Literatur:

Wolfgang Knaths: Geschichte der evangelischen Gemeinde Beyenburg, ausführliches Manuskript 1879, im Archiv des ev. Gemeinde Beyenburg-Laaken

Wolfgang Knaths: Geschichte der evangelischen Gemeinde Beyenburg, Beyenburg 1879; gedruckte Zusammenfassung des Manuskripts

Carl Kämper: Geschichte der evangel. Gemeinde Beyenburg, Beyenburg 1905; fortgeschriebene Gemeindegeschichte der veröffentlichten Version von Knaths

Beate Battenfeld: Aus der Stadt an die Wupper – Die Familien Braselmann an der Beyenburger Brücke, Eigenverlag, Solingen 2024 (viele Einzelheiten zu den genannten und etlichen weiteren Familienmitgliedern)

Quellen der Abbildungen:

1, 2, 3, 8, 11, 12 : Sammlung Jürgen Rottmann

4 : Hans-Fr. Kartenbender 2017

5, 9, 10 : Archiv Firma Erfurt & Sohn, Wuppertal

6 : Kämper 1905, Seite 23

7 : Kämper 1905, Seite 13